F1 入門指南

- Published on

16 年第一次在布達佩斯看 F1,記得那時候場地在市郊,大熱天的沒有遮陰處,100 歐最便宜的票沒有座位,好視野的草地上早已擠滿著人,吃的喝的跟紀念品都貴得要命,很中二的買了一件印滿贊助商 Logo 紅牛車隊的上衣,總之後來被 Doris 大大唸到翻過來。

後來 F1 官方頻道會把 Highlight 上傳,時不時的會點開;然後 Netflix 拍了《Formula 1: Drive to Survive》這紀錄片,把隊伍之間的緊張、車手檯面下的競爭、金錢的博弈,用鏡頭以故事的呈現出來;更之後在 2021 年,引來了近些年最好看的賽季,以上總總,讓我重新燃起來看 F1 的熱情。

不過這門運動的學習曲線比較陡,以下是我為了更好看懂而做的一些筆記,在 2022 賽季開始之前,請收下一份 F1 的觀看入門指南。

|

|---|

| Budapest, Hungary, 2016 |

簡介

- Formula One 是國際汽車聯盟(FIA)之下主辦的,最高等級的比賽。Formula 指的是造車的規則,所以 F1、F2、F3、F4 可以理解成在規則甲乙丙丁之下,各車廠努力造車後,大家來比賽。只是 F1 規定的金費比較高,能用的技術比較好,最終車速比較快

- FIA 全稱是 Fédération Internationale de l'Automobile,一個總部在巴黎的國際組織,之後會搬到蘇黎世。前主席是 Jean Todt,就是那個講英文口音無敵中的那位可愛老伯伯,21 年退下來了

- FIA 可以算是 F1 的主管機關(背後誰管誰的具體有點複雜,暫且不表),在它的官網上有三份文件:Technical Regulation、Financial Regulation、Sporting Regulation,分別講清了能用什麼技術、能用多少錢、怎麼比賽三種問題。要最一手的資訊就往那邊找。(那文件改動頻繁,而且常常有很多改動的記號,看起來超不專業)

賽制

一個賽季(Series)由很多個大獎賽 Grand Prix(GP)去組成

通常賽季時間從三月開始,十一月底結束,西方人還是回去過聖誕節的。往年的開幕戰都在澳洲舉辦,近幾年則移師巴林,盲猜後面一定有些故事

每年大獎賽的組成不太一樣,若以歐洲為中心來看,就是先在外面比個幾站,夏天回到天氣好的歐洲大陸比,之後冷了再出歐洲去比幾站。最後面這一段俗稱飛行賽季。

一個 GP 由一練、二練、三練、排位賽、正賽所組成。對應的英文是 P1、P2、P3、Qualifying、Race

P1 在週五 上午 11 點 進行,時長 90 分鐘

P2 在周五 下午 3 點 進行,時長 90 分鐘

P3 在周六 上午 11 點 進行,時長 60 分鐘

排位賽在周六 下午 2 點 進行,共分為三節,就是常聽到的 Q1、Q2、Q3,時長分別為 15 分鐘,15 分鐘,10 分鐘。

畢竟 F1 是一個商業運動,排位賽制的考量要往緊張刺激有不確定性去思考。現有的排位賽,關鍵詞就是限時內做秒數與淘汰制。

限時內做秒數:算上熱胎圈與冷卻圈(有人講 in/out lap,也有人說 warm-up/cool-down lap),其實車手大概就只有一兩次去跑出最速圈(Flying Lap)的機會,這樣就會讓結果有懸念。

淘汰制:在 20 位車手的情況下,Q1 後淘汰後 5 名,Q2 淘汰 5 名,每一節的成績獨立計算。當然,被淘汰的就會以他在那時段跑出的成績,決定正賽的起跑位置。

正賽在周日下午 2 點進行,當然,有幾站夜賽除外

以上說的是最常見的比賽模式,去年開始,一年之中還有幾站 FIA 試行了 Sprint Qualifying 的排位賽制。簡單說就是在週五進行了原先 FP 跟 Q 的階段,在週六先比一個不用換胎不用加油的小正賽,再以此成績作為週日正賽的起跑順序。因為小正賽的成績是有積分的,車迷就嘴感謝 FIA 讓中段班車隊更不想努力了。

輪胎

- 在 2010 年之前,一場比賽可控的因素有用胎跟油量。但在 10 禁止車輛在比賽中加油之後,輪胎的使用,是戰略上唯一能使用的變因(當然比賽也無聊很多)。

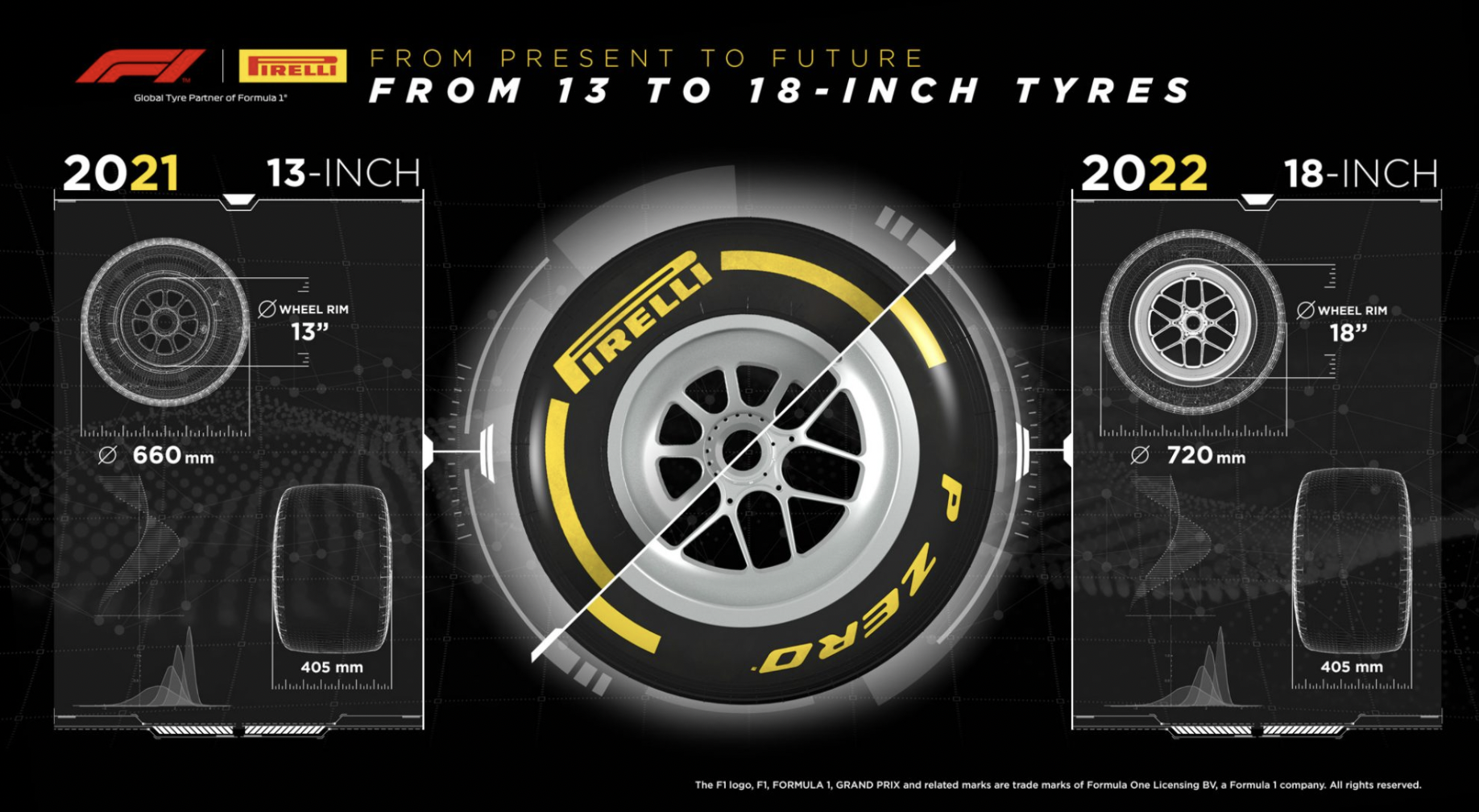

- 首先,現在所有車隊的輪胎,都是由 Pirelli 倍耐力提供的 18 寸輪胎(2022 賽季改的,在此之前是 13 寸)。倍耐力總共有七種配方胎:C1~C5 的光頭胎,以及有紋路的濕地胎(intermediate tyre)跟雨胎(wet-weather tyre)。

- C1~C5 分別代表從硬到軟,數字越高、輪胎越軟、工作溫度越低、抓地力更好、速度更快,但磨損越快,壽命越短。這裡短是開幾圈賽道就需要換的短。

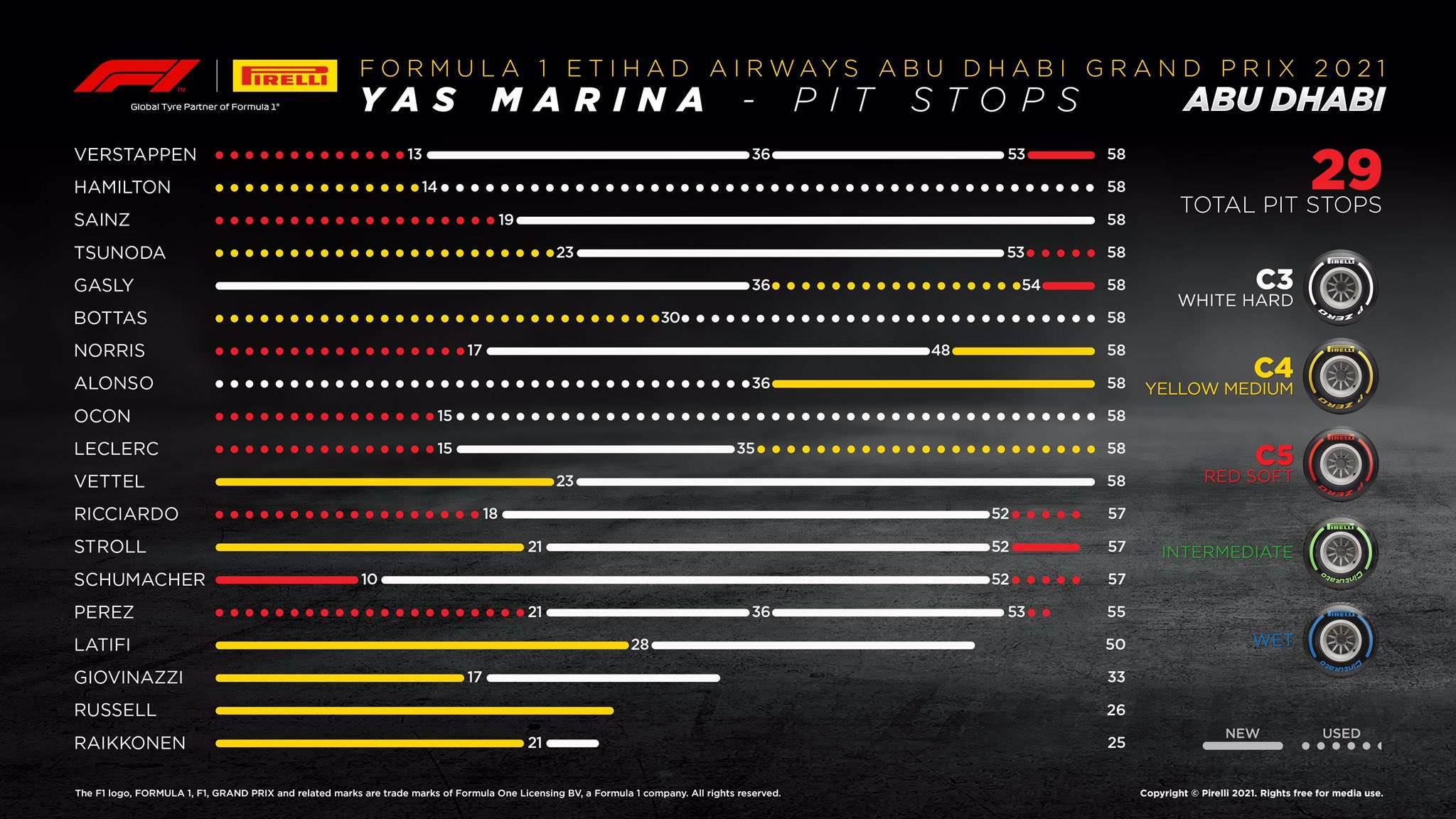

- 倍耐力會在賽前根據每條賽道特性,從 C1~C5 支中挑出三支,最硬、中間、最軟分別對應白黃紅,跟 C 多少無關。例如剛過去的阿布達比封關戰中,倍耐力選了 C3、C4、C5,則白胎就會是 C3,黃胎是 C4,紅胎是 C5。

- 具體使用 C 幾,會在兩週之前告知參賽的隊伍

- 車手在任何時候用著什麼胎轉播都會顯示,在賽後的戰術回顧也一定會針對輪胎的使用去討論

- 一次的 GP 能使用:2 組白胎、3 組黃胎、8 組紅胎、4 組濕地胎、3 組雨胎,共 20 套輪胎。聽起來很多,但沒下雨的情況下,其實就是 13 套。在 19 年之前,各個乾胎的數量車隊是可以決定的,但 20 年之後,估計為了 cost down 而固定成上面的那數字。

- P1、P2、P3 之後兩小時內,各歸還兩套,練習賽結束總共要歸還 6 套輪胎

- Q3 會有一套指定胎,跑完 Q3 之後要歸還這套輪胎,即使你提早就被淘汰掉了。這應該今年改的,之前被淘汰沒參加 Q3 的不用歸還(30.5.h.i)

- 22 開始,也取消了必須使用 Q2 最速圈輪胎起步的規定。這變化具體如何影響不太清楚,但只能猜是不是要避免賓士跟紅牛這種車隊,在 Q2 拿黃胎跑贏別人的紅胎,然後還可以用燒過黃胎去起步,有點優勢過大的情況。

- 正賽基本上會剩 6 套胎可以用

2022 的車隊與車手

- 一整賽季下來算積分會有兩個最重要的獎項:Formula One World Champion Constructor 跟 Formula One World Champion。顧名思義,前者是頒給 造出 贏下最高積分車輛的車廠,後者頒給車手。

- 有關參賽的隊伍,英文上有三個名詞需要釐清:Entrant、Constructor、Team。

- Constructor 指的是造出車的車廠,如果一個車廠同時打造了車體與引擎,則理所當然的就是一個名詞,例如 Ferrari。相對的,如果引擎是跟其他家買的,這樣要把引擎的製造商放在後面,例如 Aston Martin-Mercedes、Alfo Romeo-Ferrari。前者有能力自己製造引擎的隊伍稱為 factory team,今年開始會是 Mercedes、Ferrari、Red Bull、Renault 這四家。與之相對的是 customer team。

- Entrant 是指正式向 F1 註冊這台車,並在比賽的時候負責維護的主體。

- 之所以要這樣區分,是因為在 1981 年之前,很多參賽車隊的車體與引擎都不是自己製造的,但在 81 年之後,FIA 規定 Entrant 自己起碼要能製造車體。所以 Entrant、Constructor、Team 這三個詞的差異現在不那麼重要了。

- 在 1979 年之前,Formula One World Champion Constructor 的積分計算是只取較高分的那一輛車,不是我們現在習慣的兩輛車的積分總和。

- Mercedes

- Lewis Hamilton:當之無愧的王者,私心認為成就比舒馬赫還大

- George Russell:從 Williams 跳過來的英國小伙,能從吊車尾的車隊直升前段班是挺勵志的

- Red Bull Racing

- Max Verstappen:21 年的冠軍車手,新一代最有代表性的人物,也是現在唯一能與 Hamilton 抗衡的選手。我記得 16 年的時候他就以有強烈攻擊性著名,危不危險我不知道,但總之讓外行如我也覺得比賽好看。FIA 因為他改變了 Super Licence 的年齡限制,那時候大家最大的批評就是 17 歲還不能在路上開車,然後 Verstappen 就拿到 Super Licence 在開 F1 賽車了

- Sergio Perez:江湖人稱佩大師,能在換人不手軟的紅牛車隊生存下來,有著一線一的實力,可以說沒有他就沒有 21 年 Verstappen 的冠軍。

- Ferrari

- Charles Leclerc: 現任的法利利車隊的一哥,有顏值的摩納哥人,F1 之都沒有個當地車手怎麼說得過去。

- Carlos Sainz:大 Leclerc 一些的西班牙人,實在沒啥印象

- McLaren

- Daniel Ricciardo:很歡樂的澳洲天才,但現在好像有點過了他的黃金歲月了,現在還能看到他的各種搞笑影片。

- Lando Norris:年輕一波人中很被看好的英國人

- Aston Martin

- Sebastian Vettel:名字就知道是德國人的傳奇車手,算是 Hamilton 起來之前的最強者,在紅牛時期連續拿了四年的冠軍,年齡應該是他目前最大的對手。

- Lance Stroll:加拿大來的富二代,走去拿他爸就贊助到哪,雖然大家很愛嘴他靠爸,但客觀來說他也已經是強者中的強者了。

- Alpine

- Fernando Alonso:現在 40 了,也是少年天才,江湖人稱頭哥,雖然後期都到爛隊,但能把爛車開快就展現了他的實力,絕對在歷史上能有一筆的傳奇。

- Esteban Ocon:又是一位少年天才,與 Verstappen 同期,只是到 F1 之後也一直沒成績

- AlphaTauri

- Pierre Gasly:老實說 Gasly、Ocon、Norris、Leclerc、Stroll 我是看不太懂誰比較強,因為待的隊伍不一樣,用車不同,成績無法橫向比較

- Yuki Tsunoda:存在感不太高的一個日本人

- Alfa Romeo

- Guanyu Zhou:中國第一位 F1 的車手,成績確實高之前所有的中國車手一個檔次,但誰要說純憑實力上位,不考慮他背後代表的巨大利益就有點傻。

- Valtteri Bottas:原本在賓士給 Hamilton 當 wing man,身為人類中 alpha male 心最重的一個群體,肯定是受不了太久的。這位子原先是 Kimi Raikkonen 的,但他退休了。

- Haas

- Mick Schumacher:車神舒馬赫的兒子,現在還沒有什麼成績,起碼到現在

- TBA:原本這位子是一個俄羅斯車手 Mazepin 的,但最近烏俄戰爭,為了政治正確 Hass 就把人踢走了,真滴慘。政治正確已經是現代社會最令人最嘔的東西,沒有之一。

- Williams

- Nicholas Latifi:「如果要說優點,由於開的太慢,所以他的完賽率還可以」怎麼可以有這麼婊的言論 XD

- Alexander Albon:我印象只到他從小牛被提拔到大牛,之後一直跑不出成績

- 其他歷史上的強者

- Juan Manuel Fangio:算是最早期的 F1 明星車手了,活躍於 50 年代

- Ayrton Senna:傳奇巴西車手,活躍於 80~90 年代,現在 McLaren 有款很貴的車就是以他命名

- Michael Schumacher:把法拉利帶上高峰的男人,人稱車神。基本 Senna 退役之後就是他稱霸,他退役之後接的是 Vettel。看了 Netflix 上的紀錄片,但年代久遠沒啥共鳴。

車子

- F1 在定義上 open-wheel single-seater 的車子,開輪指的是輪子在車體的外面。單座位就是字面上的意思。通常會叫車體為 monocoque。

- 變速系統(Gearbox):半自動變速,沒有離合器踏板,但車手是可以手動撥換擋的

- 動力單元:Power Unit,也就是我們一般叫的引擎,但工藝複雜,只叫引擎顯得不太尊重。

- Internal Combustion Engine:引擎本體、中置(座位的正後方)、1.6 升的 V6、15k 轉

- Tubro Charger:渦輪增壓機、能增壓 3.5bar、125k 轉

- Control Electronics:中央調節各個動力單元內元件的裝置

- Energy Recovery System:包含了熱能回收系統(MGU-H)、動能回收系統(MGU-K)、能量儲存裝置(ES)(以電力的形式儲存能量)

- KERS 系統:動能回收系統,一個通過飛輪儲存剎車時產生的能量並在稍後使賽車的驅動系統提供額外加速度的系統。

- DRS:Drag Reduction System,就是把尾翼轉成水平,用來超車的。當然有規定的使用時機

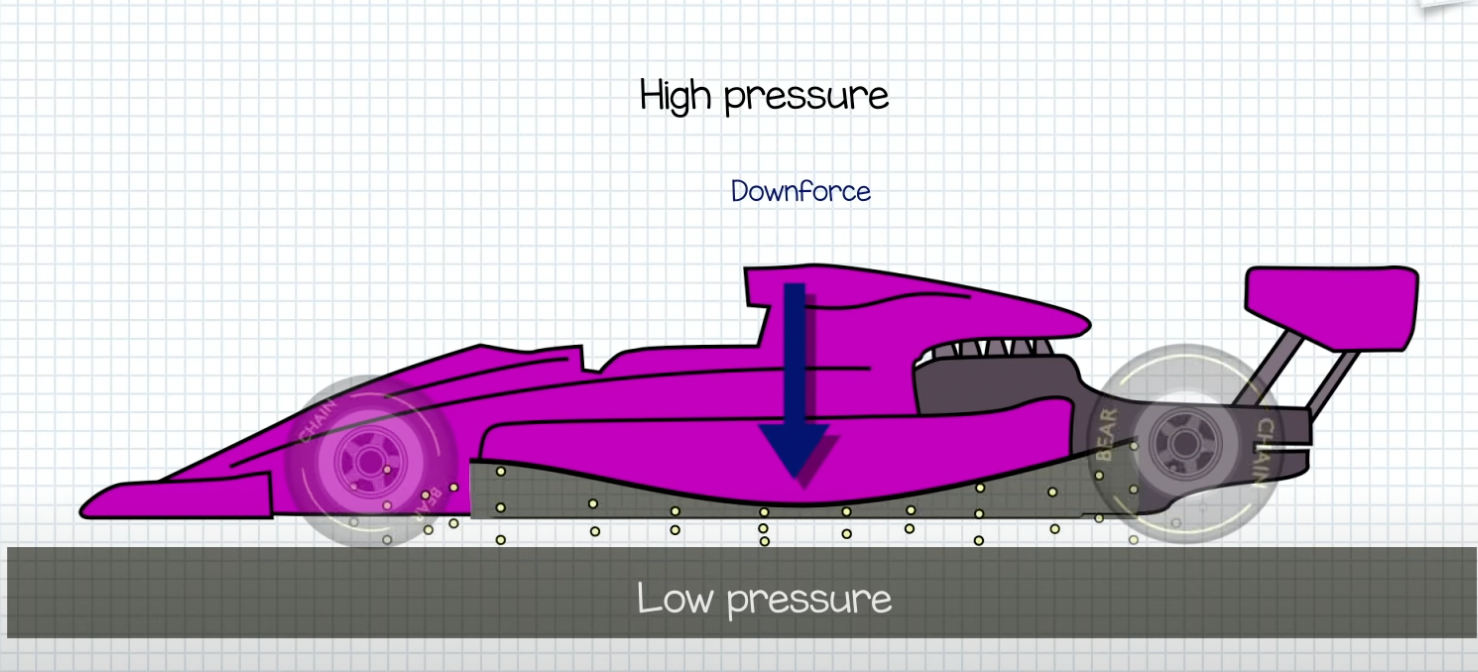

- 地面效應(Ground Effect):一個今年度會聽到很多的詞彙。科學上的名字為 Venturi effect,就是靠把車的底盤用的有弧線,讓車底能產生低壓區,自然地獲得下壓力。之前被禁的原因是當車子有輕微上下震動的時候,地面效應產生的下壓力會劇烈減少,導致危險。現在重新開放使用的原因是車子設計的工藝不可同日而語。

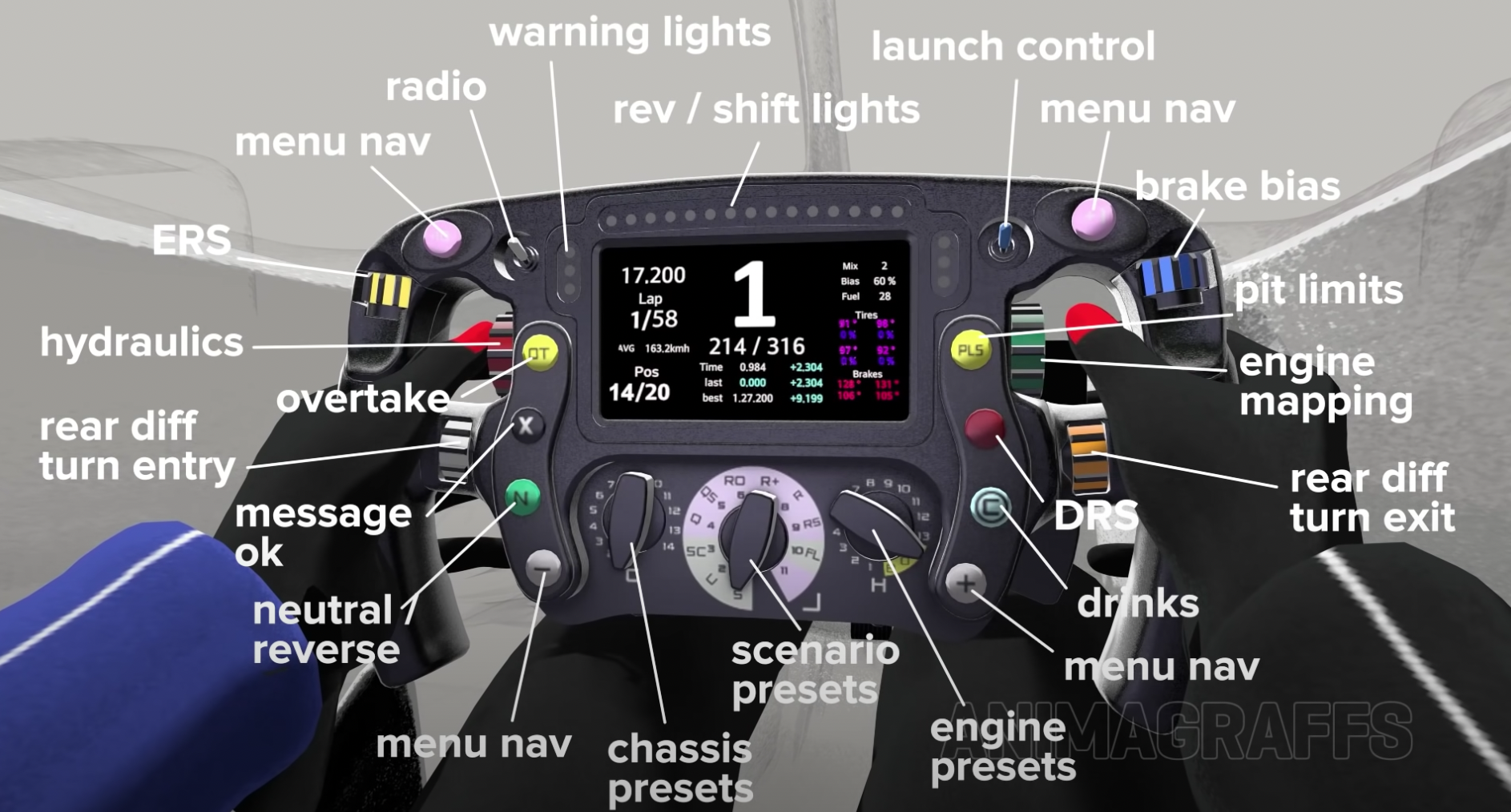

- 方向盤:如下圖

- 細節詳見 此 youtube 影片

戰術

Free Practice

- P1:車手重新適應賽道、調整空力套件跟機械上的改動。例如尾翼、鼻錐、懸吊系統的軟硬、四輪的角度等等。因為要調整的東西多,會常進 pit,所以通常拿最多的紅胎來跑。

- P2:找到一個差不多合適的調教後,會開始拿各種胎來試長距離

- P3:準備 Qualifying 的測試,通常會局部的做一些比較極限的測試

Qualifying

- 反正要跑出最速圈,常見的策略就是晚一點跑,能有相對乾淨的賽道

- 與隊友之間相互拉尾流,或是想辦法蹭別人的尾流。記得有一次 Bottas 想狗 Hamilton,還故意給其他對手尾流的特殊情況。

- Q1 時要加滿能跑 Q1、Q2 的油;如果進入 Q3,要加到等等正賽也要用的油

正賽

每站 GP 都會有自己的傳統策略,包含需要進站幾次,在第幾圈的時候進站。但比賽時,車隊總是坐滿一堆比賽工程師(Race Engineer),就是為了應變一定會有但不知道什麼時候發生的突發狀況。

undercut:提早換胎。有一個基本概念是,並不是你車速度比別人快,就保證一定能成功超車,因為別人會防守,所以你要比前車快超過一個程度。防守的意思是前車會卡住一些最有利的煞車點與路線,讓想超車的人必須稍微的繞遠路。undercut 能使用的時機就是,你是快車,但卻卡在一個慢車陣裡面,或是賽道本身的特性讓你很難超車(例如摩納哥賽道 😔),undercut 就是一個有機會打開新局面的戰術。但這其實是有嚴格條件的:首先,你的車隊必須精準算好,你換胎出來的時候,前面要是一個相對空的賽道能讓你刷秒數,不然換新胎之後前面又被另一台慢車卡住就有點搞笑。其次,因為你多了一次 pit 的時間,大約 20 秒,要確保還有足夠的剩餘圈數讓你去把損失的這 20 秒追回來。最後,你的執行不能失誤,穩定的一圈追兩秒這件事壓力是很大的。當然,還有一種 undercut 是就只提前一圈進站,但是總進站次數不變,讓最後一組輪胎比預期的多跑一圈,但要知道,倍耐力的輪胎性能衰減是很嚴重的,這樣你的多的那一圈因為輪胎爛就很容易被超車,不過在一些不出錯很難超車的賽道就能這樣玩。

overcut:延遲換胎。10 年之前,比賽中是可以加油的(每秒 12L 的加油速度),所以影響戰略的除了輪胎之外,還有要帶多少油這個因素。overcut 通常的執行是,你的車好,跑得比別人快,這個 stint 帶的油比別人多,你就先穩穩的跟在前車身後保護輪胎,不做一些激進的跑法。這樣當別人進 pit 換胎加油的時候,你趁著油少車輕輪胎還行的,且前方一片空曠的時候,瘋狂的輸出做秒數。但這戰術在 10 年之後很少見,因為沒有了賽中加油這個機制,在進站換胎窗口的時候,其實大家的輪胎的磨損的差不多了,如果你不換,差的輪胎狀況也會讓車手不敢全力推秒數,這樣等同被別人 undercut 了,很尷尬的。

還有些策略是對天氣的預判,例如用乾胎在稍微溼滑的賽道上跑

其他名詞解釋

- Stint:兩次停站之間叫一個 Stint

- Box:動詞,進站維修

- Pit:維修工作站

- Grid:起跑的位置

- Virtual Safety Car (VSC):如果是實體安全車,這樣的問題是原本落後很多的車可以趁這時間縮短與領先者的秒差。VSC 的機制就是想保證任意兩車之間的距離能保持固定。具體而言,在 VSC 啟動的時候,每輛車在每 50 公尺都會得到一個與自己的 VSC 的秒差,然後車手必須確保在每一段 sector 結束的時候要在 VSC 後面。

- Budget Cap:預算帽,避免課金玩家把比賽弄的不好看。現今的標準是一個賽季 1.4 億美元,包含後勤支援、研發調整套件、研發下年度車款。薪資、差旅、公關等等雜支還有 4500 萬美的預算。

- Understeer/Oversteer:Understeer 是轉向不足,推頭就是這意思,前輪驅動的一般車比較會出現。與之相對,Oversteer 是轉向過度,用的好就是甩尾,後輪驅動的大馬力車才要考慮這問題。

在看 FIA 定下來的規則時,一直讓我想到高中時比過的智慧鐵人:車隊正如當時的我們,花在找規則漏洞的熱情不亞於硬實力的提升,鑽漏洞什麼的太難聽了,我們都叫這行為智取。然後 FIA 看到也要每年動態的調整規則去適應各項車隊研發出來的黑科技,不然實力太懸殊的競賽也稱不上是競賽了。這篇文的第一段寫於 21 年年底,到 22 年賽季開始之前發現不能在鴿下去了才完成的,死線果然是第一生產力。